障害部位の特定を行いたいのですが、調査が難航しています。

以下の情報を求めています。

1.障害の原因部位の特定の手順

2.任意の箇所で障害が発生した場合にネットワーク全体に障害が及ぶ理由

3.ネット上もしくは、書籍でバス型トボロジーに関する詳細な説明がされている情報源

250pt

250pt

1)

専門業者に↓のような機器でショート/断線箇所を確認してもらえます。

TDR 商品一覧 探索機の株式会社グッドマン

2)

バス型だから。スター型なら、障害を切り離せますが、(スター型の中心が壊れるのと同じで)バスが壊れると、そのバスは使えなくなります。(聞きたい内容とあっていますか?)

3)

トポロジの種類(バス型・スター型・リング型) TCP/IP入門

おまけ:

10Base5の設備だとしたら、Tapを切れる人も少ないでしょうし、原因調査せずに、スター型に光ファイバを張ってしまったほうが、楽な気がします。

(ノイズの心配が無いなら、光ファイバでなくUTPケーブルや無線LANでも良いです。)

お近くのネットワークスペシャリスト(古語?)にご相談ください。

IT関連製品 | 三菱電線工業株式会社

通信キャリア・データセンターソリューションビジネス | 双日株式会社

250pt

250pt

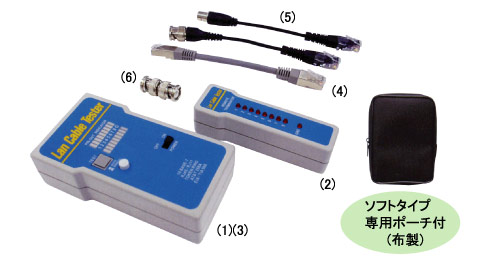

1.同軸対応のLANケーブルテスターを使って特定できます。

下記の商品が手頃です。

http://www.homemaking.jp/product_info.php?products_id=63608

2.1本のケーブルを共有するため、ケーブルの断線が、ネットワーク全体に障害をもたらします。ノード数が増えるほど衝突の発生率が高くなります。

3.LANの概要(NEC)

http://www.nec.co.jp/octpower/seminar/languide/01_003.html

10Base-5のタップから出ているのは通常D-Sub15です。

2014/05/25 09:34:48>10Base-5のタップから出ているのは通常D-Sub15です。

2014/05/28 13:00:14申し訳ありません。通常はD-Sub15コネクタ接続なのですね

マイクロ・トランシーバーが付属している機器だったようです。